*

histoires de marchands de sable et réalité

Partie 2

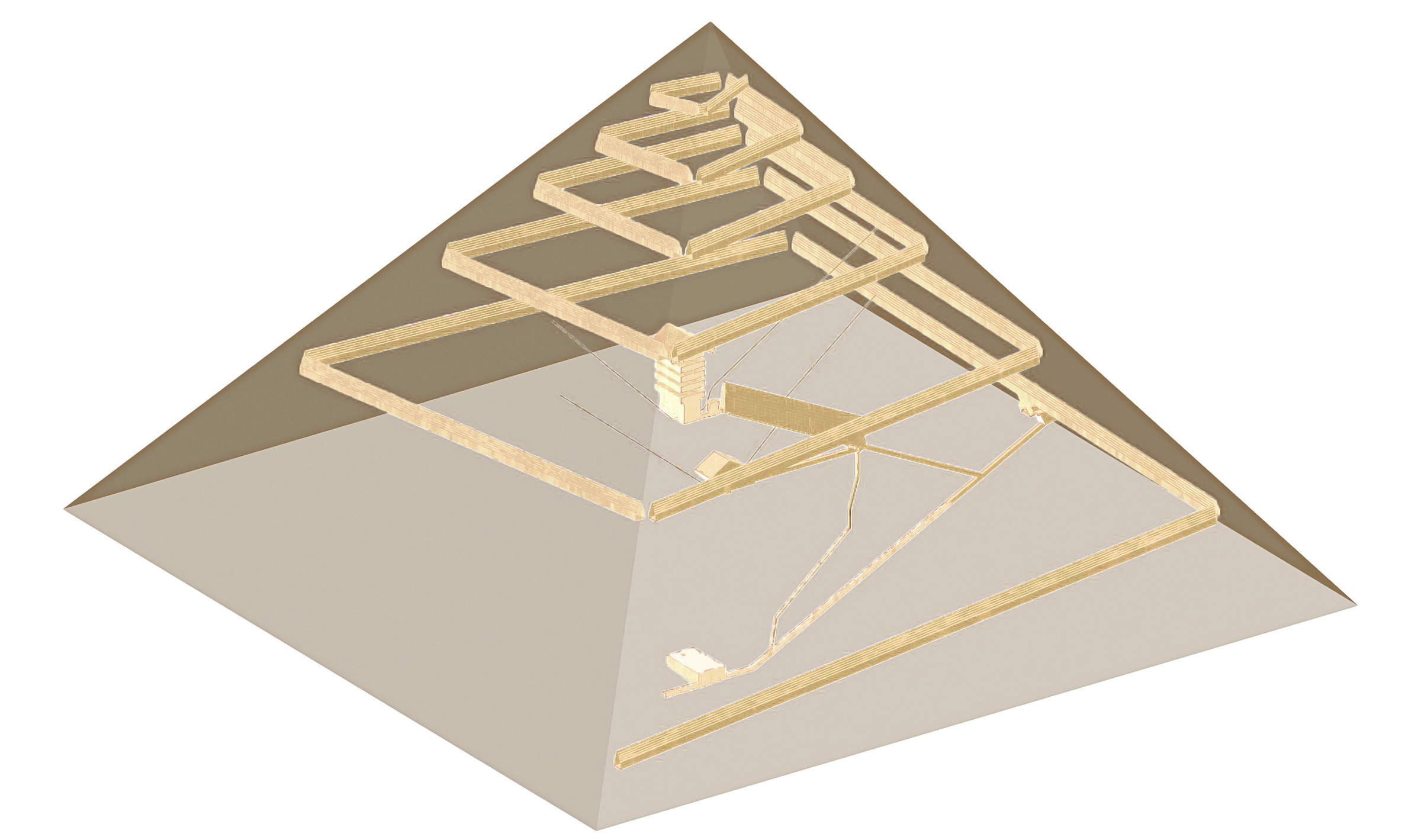

Vue d'artiste de la reconstitution du site de Gizeh avec la pyramide de Khéops achevée,

sa chaussée funéraire allant jusqu'au temple d'accueil à droite, ainsi que les zones portuaires.

L'origine, la chronologie et la fonction des pyramides est bien établie, mais la manière dont elles ont été construites est encore relativement vague.

On sait néanmoins un certain nombre de choses.

Par exemple que les blocs ont été découpés de manière artisanale sans haute technologie.

Eric Gonthier, qui a visité la pyramide de Khéops avec Jacques Grimault et n'est pas un de ses détracteurs, a admis lors de cette visite que si les défauts ne se remarquent pas au premier abord à l’œil nu, ils sont pourtant suffisamment prononcés pour être mis en évidence très facilement.

Avec de simples outils de base, les écarts dans le dimensions du sarcophage sautent aux yeux car à de multiples endroits les variations dépassent le centimètre. Dans la longueur ce sont même quelques centimètres de différence. Cela représente une imprécision notable qui trahi le travail manuel de ce bloc de granite. Voir cet article qui synthétise ces variations dans les dimensions :

https://anarkia333data.center/megalithe/sarcophage-de-kheops-plan-et-precisions#Seules les faces visibles des pierres constituant les murs ont été égrésées (polies). Mais les autres faces (dont certaines parties sont visibles suite à l'éclat d'une pierre voisine) montrent très clairement des traces de travail manuel par percussion. Et les faces préservées du sarcophage lui-même ont aussi des traces de travail manuel pour sa réalisation.

Ce travail de taille de la pierre est de toute façon parfaitement établi et ne fait l'objet d'aucun doute. C'était généralement des outils en cuivre qui étaient utilisés, car oui même un outil en cuivre permet de tailler du granite. Cela prend juste davantage de temps. Évidemment pour économiser le travail et les outils, les pierres de remplissage loin des faces de la pyramide étaient à peine dégrossies. On en a un bon aperçu avec la brèche de la pyramide de Meidoum où en l'absence de blocs de qualité intermédiaire les deux qualités opposées de travail de ces blocs se côtoient directement, ceux du parement et ceux du remplissage.

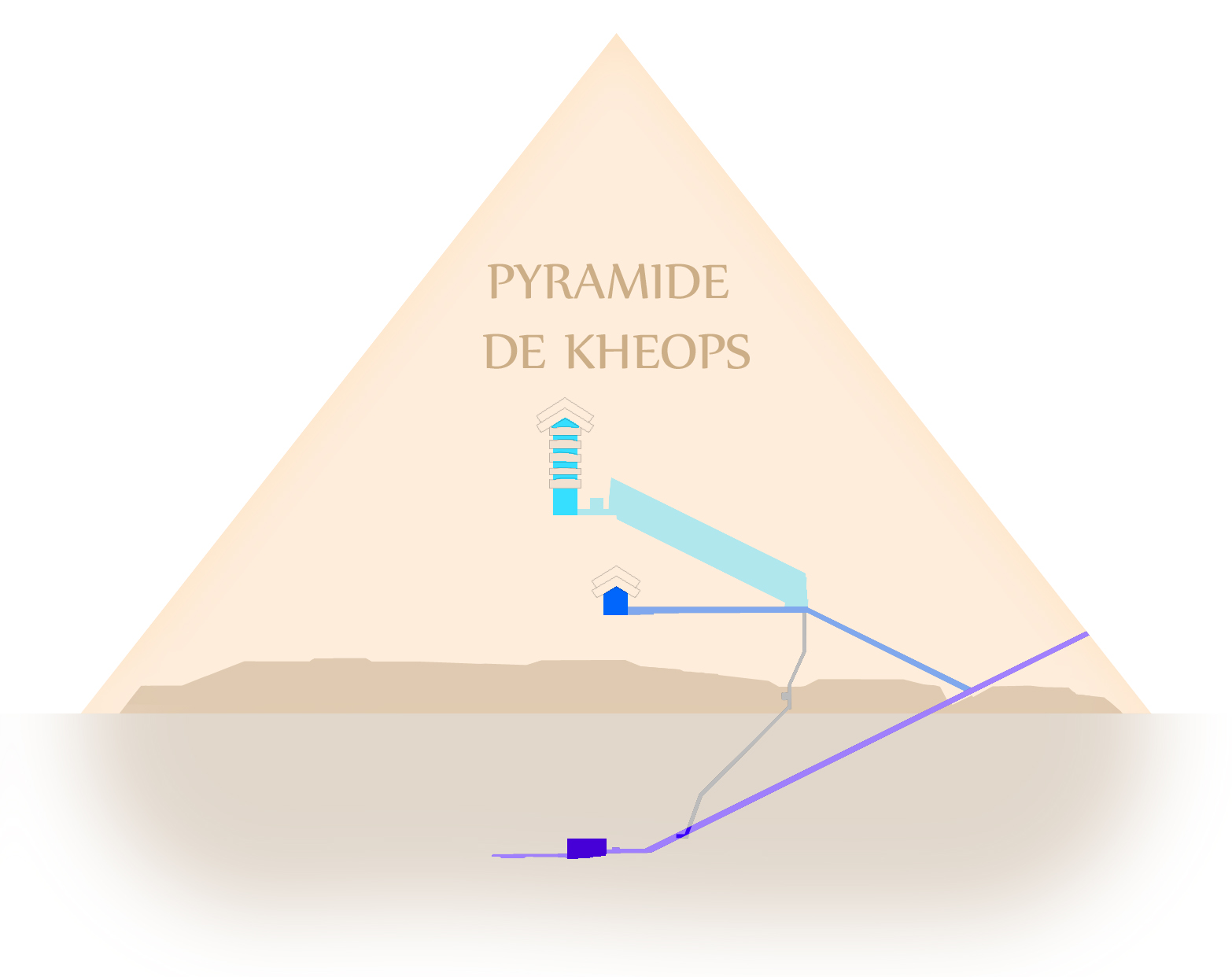

En ce qui concerne la construction des pyramides, nous savons que les égyptiens avaient recours à des rampes droites.

Des papyrus ont été retrouvés, constituant des devis descriptifs de telles rampes. On a même retrouvé un problème de mathématique (le papyrus Anastasi I) destiné à faire apprendre la méthode de calcul du nombre de briques nécessaire à une rampe. Et il reste quelques vestiges de rampes sur la pyramide de Sésostris Ier, à Licht, ainsi qu'à celle de Sekhemkhet, ou encore à la pyramide de Sinki.

Sur le site de Gizeh il y a un siècle et demi on observait encore la rampe de la chaussée funéraire de la pyramide de Khéops qui reliait le plateau au temple bas sur la rive du Nil.

La photo réalisée par James Robertson et Felice Beato ci-dessous a été prise en 1857 (colorisée par moi même). On voit la falaise du plateau de Gizeh à l'Est de la pyramide de Khéops, et la rampe au centre qui permet d'accéder directement au plateau. Cette rampe n'existe plus aujourd'hui, et toute cette zone a été urbanisée.

Naturellement les rampes temporaires qui ne servaient qu'à l'érection de la pyramide ont été démontées dès la finalisation du chantier, alors naturellement ces rampes là on en a jamais eu aucune trace pour la grande pyramide.

Certains ont imaginé des rampes extérieures droites montant jusqu'au sommet de la pyramide de Khéops ou de Khéphren. Dans une telle éventualité on se rend vite compte que cela se serait étendu sur une emprise considérable pour parer au fait qu'elle puisse se déverser d'un coté ou de l'autre.

Même si cela avait représenté un travail supplémentaire colossal, à partir du moment où cela était vraiment nécessaire, les égyptiens l'auraient fait. L'exemple de la chaussée funéraire de la pyramide d'Ounas ayant nécessité de combler une grande dépression le montre. Les égyptiens avaient les moyens matériels et humain de le faire. C'est juste qu'on se doute qu'ils ont fait le choix d'une solution plus économique et plus intelligente que de construire des rampes jusqu'au sommet si ils pouvaient s'en passer.

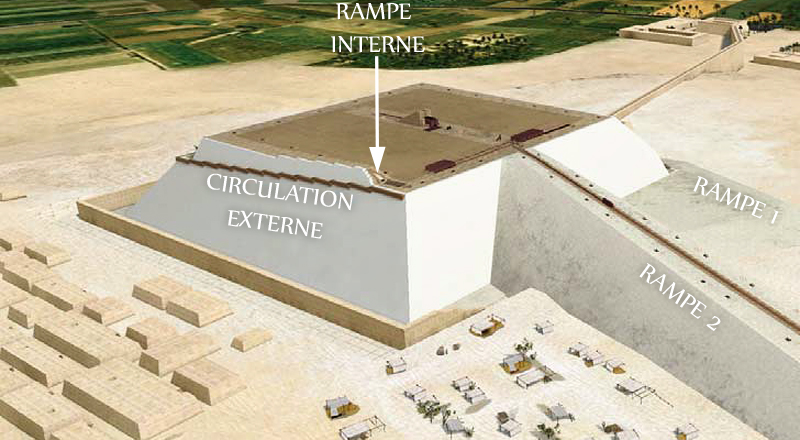

De cette problématique viennent certaines spéculations théoriques dont certaines plus rationnelles que d'autres visant à imaginer une rampe qui aurait économisé une très grande partie de sa masse de construction en reposant sur la pyramide elle-même. Par exemple en spirale, enroulée sur la pyramide. D'autres imaginent des rampes internes à la pyramide.

Jean-Pierre Houdin théorise lui une pyramide spiralée interne, non loin des faces visibles.

Malgré la communication internationale qui a été faite sur cette hypothèse présentée comme très sérieuse, c'est loin d'être aussi scientifiquement établi qu'on peut le penser.

Les éléments tangibles qui sont censés l'étayer restent largement contestables en l'état actuel des connaissances.

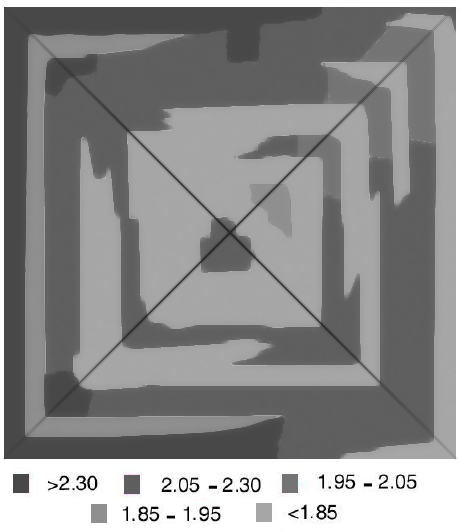

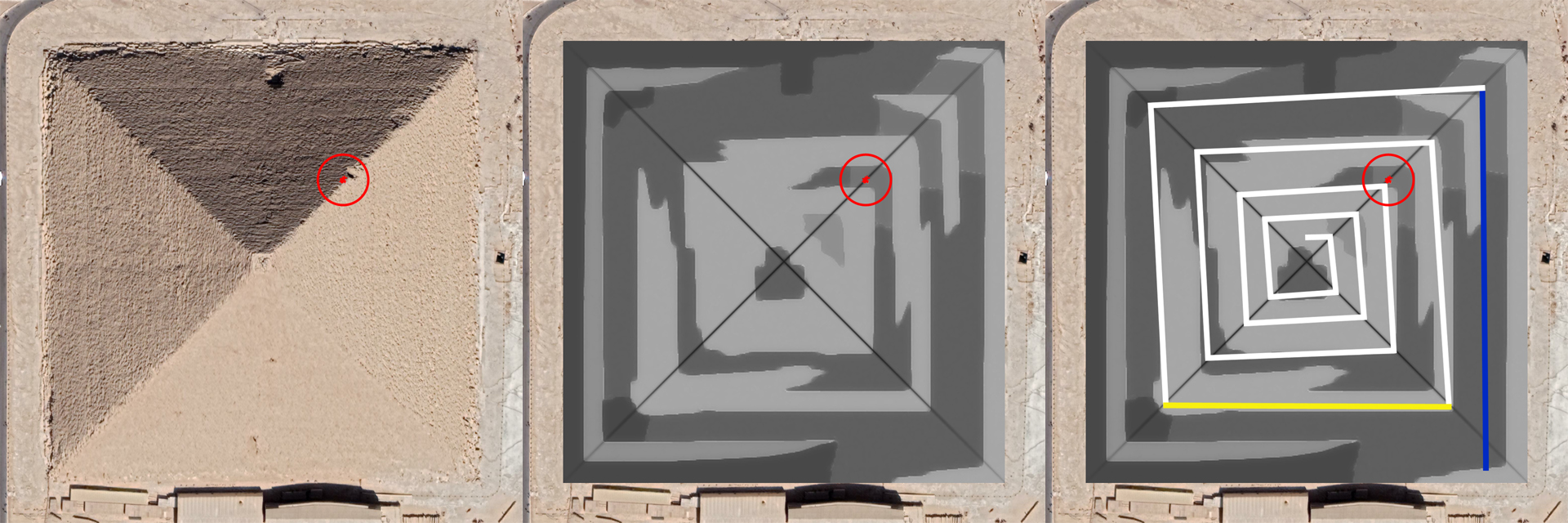

Ci-dessous la représentation de l'extrapolation numérique sur les faces de la pyramide, des résultats d'un relevé de micro-gravimétrie réalisé en 1986, ici en tons de gris pour une meilleure lisibilité (

Source ici)

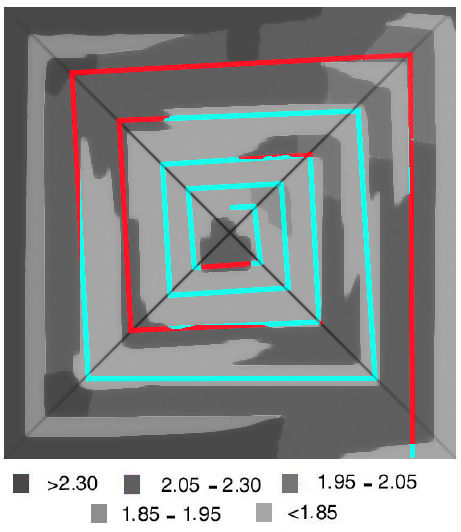

Jean-Pierre Houdin prétend que les différences dans les masses selon ce densitogramme sont "en parfaite corrélation avec la reconstitution virtuelle de la rampe intérieure".

Voyons donc cela en superposant en couleur la rampe (le schéma de la rampe est tiré de

cette image :

On se rend vite compte que "parfaite corrélation" est une expression totalement inadaptée, trompeuse même, qui peut s'expliquer par le grand enthousiasme de Jean-Pierre Houdin qui a trop envie de croire en sa théorie pour pouvoir être totalement lucide et objectif.

Dans sa logique, alors que ces couloirs de rampe intérieure sont considérés devoir constituer un vide et donc une densité moyenne plus faible (en gris plus clair sur l'image) dès le début de la rampe dans la partie inférieure droite, sur une distance conséquente, la densité est au contraire plus élevée. De même le segment Est-Ouest tout en haut de l'image passe par une zone de plus haute densité avec en plus l'angle Nord-Ouest où la densité est encore plus élevée.

Plus loin encore et là c'est d'autant plus frappant, le deuxième segment Nord-Sud en partant de la gauche passe précisément sur une zone de plus haute densité bordée de part et d'autre d'une plus faible densité. Tous les segments incohérents avec cette logique sont représentés en rouge.

On ne peut pas dire que cela concorde avec le schéma de rampe proposé par Jean-Pierre Houdin, au contraire, scientifiquement parlant cela l'invaliderait si on devait considérer que ce densitogramme était fiable pour juger des vides sous les faces.

En fait il n'y a eu qu'une centaine de points de mesure pour les faces, tous disposés sur les arrêtes des faces et les contours de la base. Donc une douzaine de points de mesure par arrête et aucun relevé au milieu de ces faces. Cette carte et les motifs formés donnent l'illusion d'une précision cartographique que ces relevés ne permettent pas d'établir de manière fiable. Et j'ai noté de grandes incohérences entre cette carte et les données brutes.

L'autre élément censé prouver la thèse d'une rampe spiralée interne, est la présence d'une cavité derrière l'encoche visible sur l'arrête Nord-Est. En effet dans cette théorie, il y a ces galeries qui longent les faces de la pyramide jusqu'au sommet, et nécessairement à chaque angle des espaces laissés libres pour tourner les pierres à 90° vers le segment suivant.

Ci-dessous l'encoche dont on a déjà vu une photo plus tôt, mais qui donne davantage à voir le trou par lequel on peut accéder à la cavité :

Notez que le sol de cette cavité à 81,5 mètres se situe une pierre plus haute que celui de l'encoche extérieure.

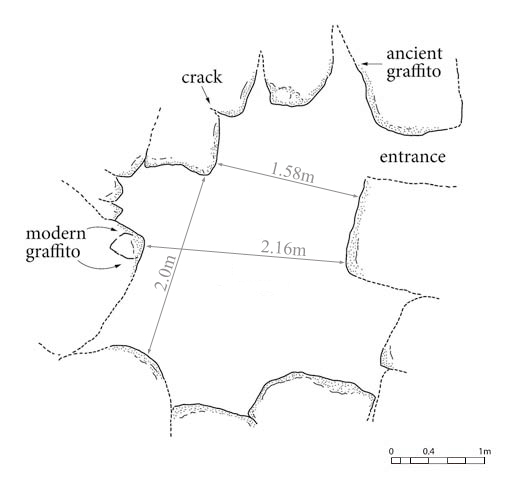

Ci-dessous le plan de la cavité située derrière l'encoche :

Vous avouerez que ça ne ressemble pas vraiment à une chambre aux contours bien délimités destinée à une fonction technique et possédant donc une longueur et largeur relativement constantes... (rien à voir par exemple avec les chambres de décharge de la chambre du roi ou les conduits "d'aération").

En dehors des parties de largeur restreinte, la surface libre représente grossièrement un carré dont les cotés avoisinent les 2 m de largeur, ce qui est bien loin des 5 m que Jean-Pierre Houdin avait théorisé et dessiné en avril 2004.

Ici des photos de la cavité :

- le coté Ouest

- la soi-disant "voûte"

Ce qui saute aux yeux c'est le fait que cette cavité n'a pas l'air d'avoir été prévue à l'origine. En effet, dans les pyramides, que ce soit dans les chambres ou le couloir de la grande galerie, les égyptiens n'ont pas réalisé de voûtes mais des encorbellements successifs et très réguliers de pierres bien taillées en pavés droits ou bien des chevrons pour reporter les charges sur les cotés, y compris au dessus de l'entrée de la pyramide alors qu'il n'y avait que très peu de charges à soutenir à cet endroit.

Pourquoi tout d'un coup auraient-ils si mal réalisé une soi-disant "voûte" ? (qui d'ailleurs ne ressemble à rien tellement l'appareillage des pierres est désordonné)

Vu la largeur des interstices entre les pierres (surtout visible au "plafond") et le fait qu'elles soient aussi grossièrement taillées et mal agencées entre elles, aussi chaotiquement, il ne fait pas de doute pour moi qu'il s'agit d'une cavité creusée postérieurement à la pose de ces pierres. Car il n'y a qu'à l'intérieur de la masse de la pyramide que les pierres sont aussi mal agencées avec autant de vides entre elles, contrairement aux pierres constituant des parois ou celles à proximité directe des faces. De toute évidence certains blocs ont été complètement retirés (par morceaux) tandis que d'autres qui ne pouvaient être retirés sans faire s'effondrer l'ensemble ont seulement été rognés pour agrandir le volume.

Avec une "voûte" pareille cet espace peut assez difficilement avoir été plus grand, car si l'on élargissait cet espace en retirant davantage de pierres celles situées au dessus ne seraient plus soutenues et s'effondreraient.

Fait à savoir : Dans un premier temps Jean-Pierre Houdin présentait l'encoche extérieure comme une preuve de sa théorie en l'assimilant à une aire de manœuvre ouverte sur laquelle débouchait ses segments de rampes. Suite à la découverte de la cavité accessible depuis l'encoche, il a considéré que ses rampes ne débouchaient finalement pas sur l'encoche mais sur des cavités. Il a en fait remanié ses plans et ses concepts plusieurs fois au gré des nouvelles constatations et données scientifiques pour artificiellement essayer de les faire correspondre à certains points intrigants. Qu'il y ai des correspondances ne valide donc rien en soi puisque la théorie n'a fait que suivre des constatations. Seule compte pour valider quoi que ce soit, la véritable nature de ce que sont ces éléments avec lesquels Jean-Pierre Houdin prétend que sa rampe correspond.

Or nous venons de voir que la nature de cette cavité n'a de toute évidence rien à voir avec un aménagement construit du temps de l'édification de la pyramide.

Quant aux soi-disant correspondances, non seulement elles sont loin d'être exactes mais en plus certaines sont incompatibles.

Dans sa publication de 2011 répertoriant les soi-disant preuves, le point N°1 est le densitogramme avec lequel les rampes ne correspondent en fait pas.

Sur ce plan la chambre de bob est localisée par erreur au 5ème virage de la rampe mais sur d'autres illustrations elle est située au 9ème, à peu près aux deux-tiers de la hauteur de la pyramide.

Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre Houdin veut faire passer sa rampe dans cette région dans la zone de plus faible densité, pour éviter de justesse la limite de la zone de plus forte densité.

Sauf que lorsqu'on superpose une photo satellite prise à la verticale pour déterminer précisément la position de l'encoche et celle de la cavité (ici en rouge), on se rend compte que la rampe telle que dessinée par Houdin les rate de peu. Et le problème c'est que sur ce densitogramme la cavité est entourée de la zone de plus forte densité donc pour que sa rampe passe par ce vide appelé la chambre de bob, il faudrait qu'elle passe par cette zone de plus forte densité. Il y aurait de toute façon une incohérence.

(photo aérienne datée d'août 2017, une déformation limitée strictement à la zone du sommet sur l'image d'origine et loin de la zone étudiée a été corrigée)

Pour en finir avec cette cavité, voyons une potentielle raison de son existence :

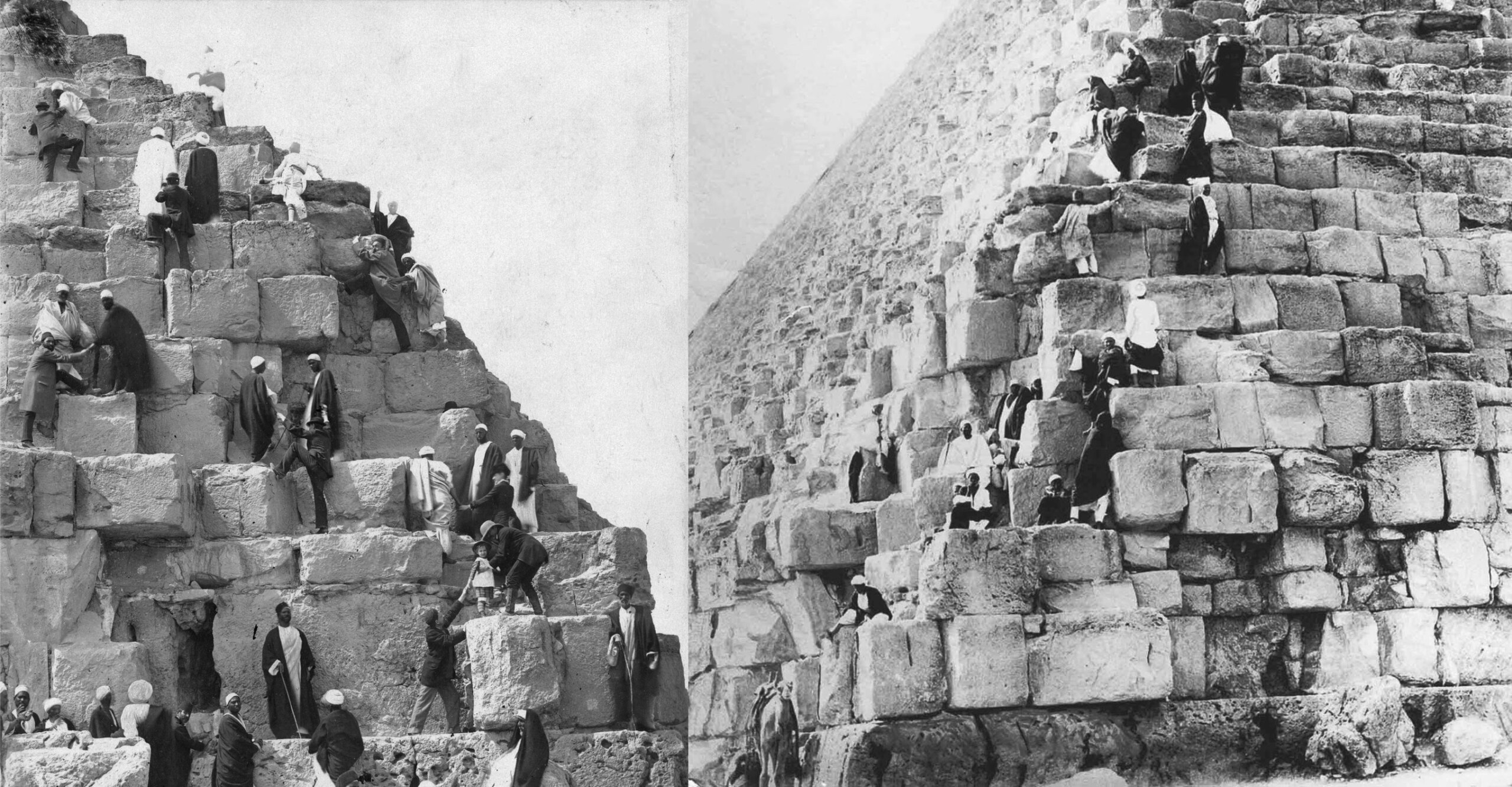

Voilà ce que l'on retrouve à la page 68 précédemment évoquée, tome second du recueil "Description de l'Egypte" (1818) :

"ainsi la moindre fatigue, la plus grande commodité et la plus grande sûreté, doivent engager à monter suivant l'arête, et préférablement suivant celle du nord-est. Par cette route l'entreprise ne présente de difficulté qu'au commencement : c'est ce que j'ai éprouvé dans les différentes ascensions que j'ai faites. On doit seulement ne pas trop se hâter, et même s'arrêter de temps à autre, mais peu long-temps, de peur que le courant d'air, qui devient de plus en plus vif, ne suspende la transpiration. Il faut plus d'une heure pour arriver à la plate -forme"L'arrête Nord-Est étant donc le chemin qui était le plus utilisé pour l'escalade de la pyramide et l'ascension (tout comme la descente) prenant plus d'une heure, il fallait un lieu sur le trajet qui permettrait de se reposer à l'abri du vent notamment, d'où l'aménagement de cette cavité.

Précisons la raison pour laquelle c'est l'arrête Nord-Est qui était le chemin habituel pour les touristes (et sans doute également pour des ouvriers qui auraient à eu à l'escalader ou simplement à redescendre par exemple) : c'est celle qui est la moins exposée dans la journée à la chaleur du fait de sa position par rapport à la course du soleil. Encore relativement fraiche le matin, elle est ensuite à l'ombre l'après-midi lorsque l'air est le plus chaud.

D'autres écrits évoquant l'escalade par cette arrête relatent eux cette cavité.

Notamment dans le Journal of a route across India, through Egypt, to England (1817-1818) du lieutenant-colonel Fitzclarence (page 456).

https://archive.org/details/journalofrouteac00munsrich/page/456/mode/1upDans cet extrait l'auteur indique bien que cette cavité semble avoir été formée par la soustraction de plusieurs pierres :

"About two thirds up the north-east angle of the pyramid, there is a small cave or hole about twelve

feet deep and high, which appears to have been formed by removing

several large stones."Dans "Lettres écrites des bords du Nil", en 1847 (page 153) Paul Chaix fait aussi référence à l'arrêt des touristes à cette étape de l'escalade :

"Je fus ainsi conduit par l'extrémité orientale de la face nord de la pyramide, jusqu'à une large brèche faite dans l'arête du nord-est, où on me dit qu'étant à la moitié de l'ascension, je devais me reposer et donner, selon l'usage, une piastre d'Espagne à chaque homme."Cette minuscule cave a donc eu l'utilité de constituer un abri du vent et des éléments, mais avec un appareillage des pierres si mal réalisé elle ne peut avoir été prévue dès le départ.

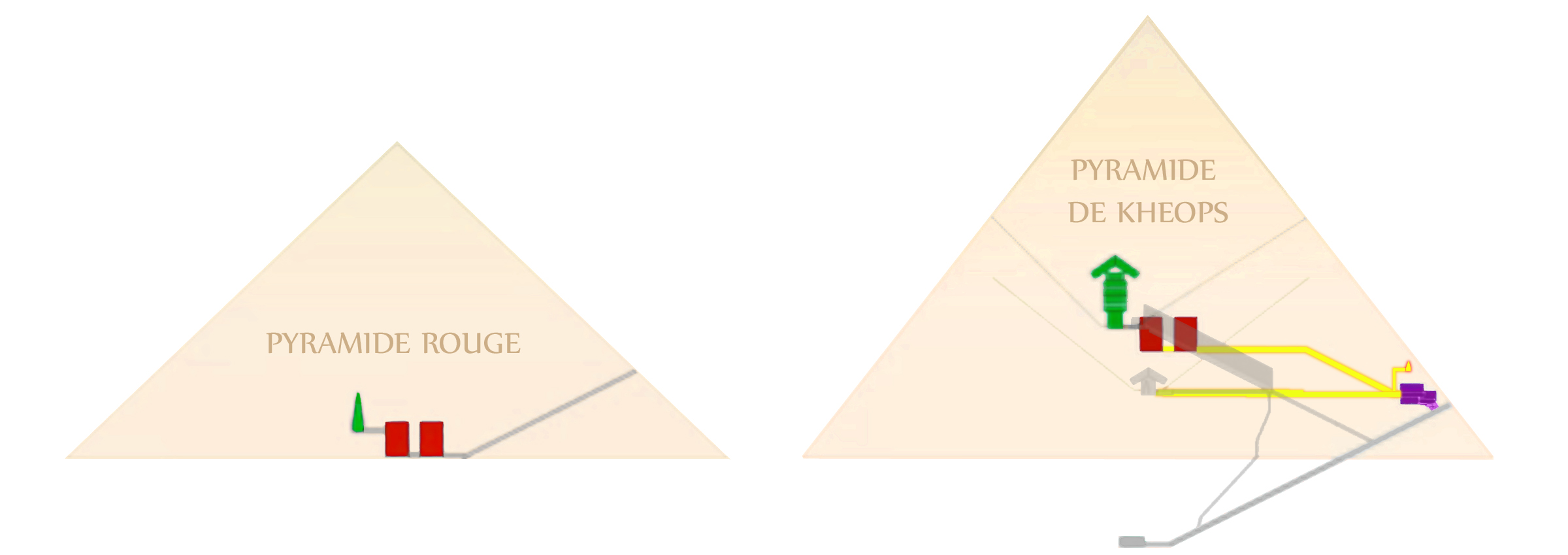

Jean-Pierre Houdin ne s'est pas limité à sa théorie de rampe interne périphérique spiralée pour laquelle les preuves sérieuses manquent encore. Il est allé plus loin dans la spéculation : pour lui, la pyramide de Khéops succédant à la pyramide rouge, elle devrait alors reprendre les mêmes aménagements. Il a donc arbitrairement imaginé que les deux antichambres de la pyramide rouge menant à la chambre funéraire devaient exister à l'identique dans la pyramide de Khéops et a considéré que cela aussi collait parfaitement.

Sur cette coupe voici en rouge ce que Jean-Pierre Houdin imagine exister en plus de ce qui était connu à ce moment là :

Mais en fait, là non plus, rien ne colle puisque les antichambres de la pyramide rouge se trouvent au niveau de la base de la pyramide et sont précédées d'un couloir descendant et non ascendant et qu'il s'est laissé la liberté d'ajouter une pièce (ci-dessous en violet) pour faire la liaison avec le véritable couloir descendant. Il s'agissait de coller à l'existence des chevrons à l'entrée Nord de la pyramide. Sa rampe interne périphérique est censée passer juste au dessus de cette pièce. Il a également ajouté un couloir horizontal reliant cette pièce de liaison avec la chambre de la reine.

Jean-Pierre Houdin a donc modifié entièrement cet aménagement intérieur pour l'adapter en fonction de celui connu de la pyramide de Khéops. Il prétend que cet aménagement était nécessaire pour verrouiller la circulation connue et pouvoir ressortir par cet autre chemin. Sauf que ce n'est pas le cas sur d'autres pyramides alors pourquoi cela aurait-il été nécessaire ici ? d'autant qu'il faudrait aussi verrouiller l'accès de cette seconde circulation.

Laissons un moment de coté les spéculations pour comprendre la logique des espaces connus de cette pyramide.

La chambre souterraine a été abandonnée alors qu'elle était en train d'être creusée, sans aucune raison valable, sinon la volonté du pharaon et de l'architecte Hémiounou. De toute évidence, le pharaon a préféré que la chambre funéraire dans laquelle il reposerait pour l'éternité ne soit pas la plus profonde de toutes les chambres funéraires des pyramides mais au contraire la plus haute et même la plus haute de tous les temps.

Puisque le projet visait alors la construction d'une chambre funéraire excessivement haute qui ne serait pas réalisée avant d'arriver à un stade très avancé de la construction, Hémiounou dans sa grande sagesse a prévu une solution de secours à moyen terme : une chambre funéraire située à une hauteur intermédiaire. Celle-ci satisferait tout de même aux exigences d'être au dessus des autres pharaons, mais beaucoup plus modestement que celle du projet à son stade final. L'aléa de la durée de vie du pharaon n'était ainsi plus un problème. Il y aurait de toute façon la possibilité de finaliser rapidement l'une des 3 chambres funéraires en fonction de l'avancement de la construction, pour que le pharaon y repose. Le successeur du pharaon aurait ainsi du temps pour achever la pyramide en parallèle de l'édification de la sienne si jamais le pharaon venait à mourir prématurément.

Voici ce qui explique la présence de trois chambres distinctes, la plus basse, appelée communément chambre souterraine (qui n'a heureusement jamais eu besoin d'être achevée), la chambre intermédiaire appelée abusivement chambre de la reine, et enfin la plus haute : la chambre du roi.

Ce sont les espaces intérieurs connus depuis des siècles. Mais il y a aussi de potentiels vides inaccessibles dont certains suffisamment grands pour avoir été praticables à un moment donné et être détectés par des moyens modernes.

Diverses études récentes avec des techniques non destructives pour révéler des vides ont été effectuées et en particulier la mission ScanPyramids (entre 2015 et 2017) utilisant une technique de muongraphie qui dans un premier temps s'est concentrée sur la zone au dessus de l'entrée où l'on aurait dû voir le segment Est-Ouest de la rampe interne de Jean-Pierre Houdin car selon le schéma elle passerait justement à cet endroit là.

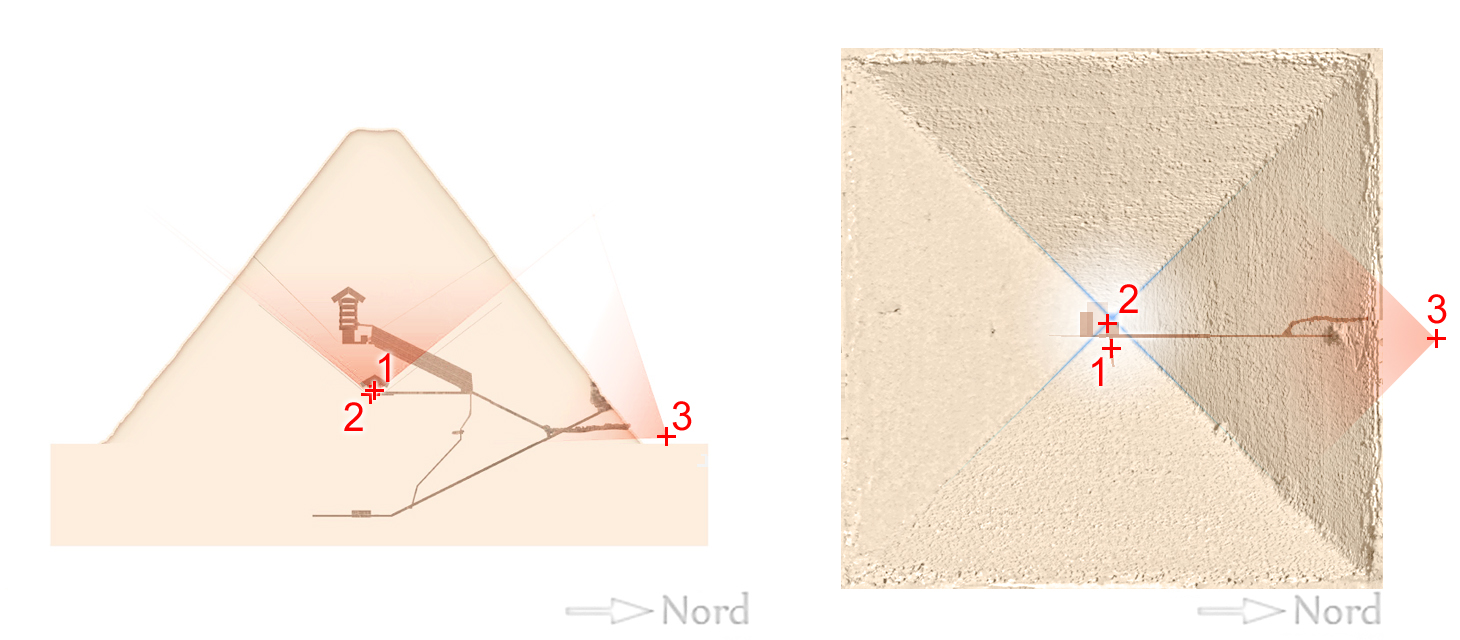

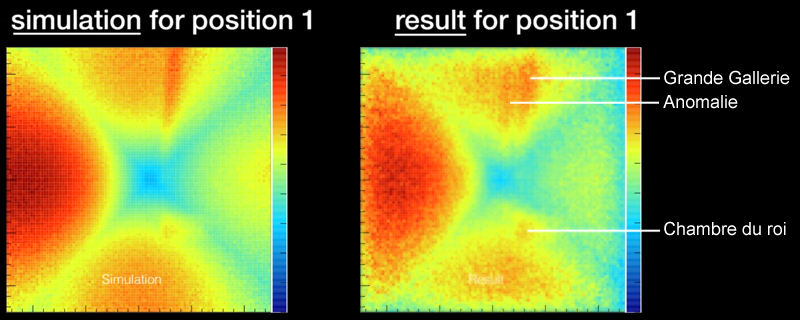

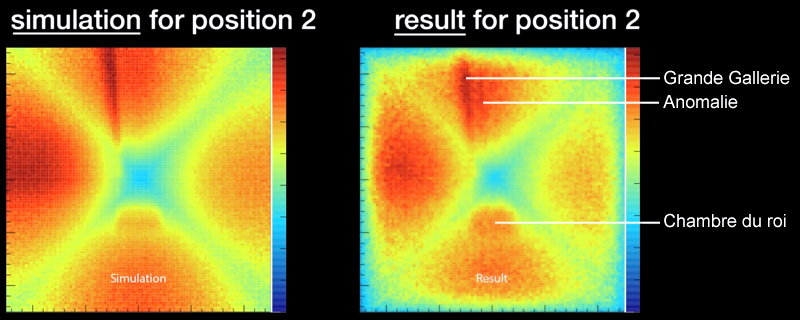

Ci-dessous à gauche la simulation de ce qu'aurait dû donner la muongraphie avec les masses et vides connus (incluant la brèche devant les chevrons de la véritable entrée) et à droite le résultat obtenu.

https://arxiv.org/pdf/1711.01576.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=13dAtElPn6Qhttp://www.scanpyramids.org/

https://arxiv.org/pdf/1711.01576.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=13dAtElPn6Qhttp://www.scanpyramids.org/Surprise : après l'entrée il n'y a pas un vide supplémentaire orienté Est-Ouest, ni même la vraie salle de jonction prévue par Houdin, mais un vide relativement étroit orienté Nord-Sud.

Il n'y a donc aucune trace du couloir le plus au Nord de la rampe spiralée de Houdin et encore moins d'une véritable pièce de liaison.

L'étude de ScanPyramids n'est pas suffisamment sensible et précise pour pouvoir trancher définitivement sur l'inexistence de la rampe interne de Houdin mais à aucun moment elle n'a pu la mettre en évidence alors qu'elle a permis de déceler la présence d'un bout de couloir débutant juste derrière les chevrons et se dirigeant vers le centre de la pyramide.

Le 24 février 2023 une mission d'exploration de ce vide avec un endoscope confirme l'existence de ce corridor, long de près de 9 mètres et large d'environ 2m10, surmonté de chevrons. Les chevrons supérieurs visibles sur la face Nord de la pyramide sont en fait la continuité de la couverture de cette circulation.

Voici l'une des images prises avec l'endoscope :

Au vu de la manière dont les pierres sont arrangées, je pense que les pierres latérales et au sol ont été ajoutées pour combler l'espace mais que la circulation à l'origine devait faire le double de cette largeur et le double de cette hauteur.

En tout cas, de ce que l'on peut voir de l'extérieur, les chevrons couvrent une largeur deux fois plus importante que celle résiduelle que l'on aperçoit dans ce corridor et il est peu probable que les égyptiens aient réalisé des efforts supplémentaires avec la mise en place de chevrons beaucoup trop grands pour rien.

Avant de voir le reste des résultats de la mission scanpyramids, finissons de nous pencher sur la théorie de la rampe interne imaginée par Jean-Pierre Houdin.

Si on y réfléchi un moment, cette théorie est bien incapable de résoudre sa contradiction intrinsèque : comment les dernières pierres au sommet auraient été mises en place sinon par l'extérieur ? Car c'est bien par l'extérieur qu'elles sont mises en place dans la simulation 3D. C'est donc qu'il était parfaitement possible de le faire de l'extérieur et dans ce cas pourquoi s'embêter à construire une structure interne ?

Plus incohérent encore : dans la théorie présentée par Jean-Pierre Houdin notamment dans son livre

The Secret of the Great Pyramid sorti en 2008, les couloirs servent à monter les blocs de pierre et les ouvriers doivent redescendre par un chemin parallèle situé ... à l'extérieur !

A quoi sert une rampe interne si de toute façon il en faut une externe ? Dans une version ultérieure de sa théorie il a finalement laissé de coté l'idée d'une rampe extérieure et considéré que sa rampe interne pouvait avoir une double circulation superposée.

Certains éléments qui sont censés appuyer sa théorie n'ont en revanche pas évolué.

A la page 177 et 178 du livre

The Secret of the Great Pyramid, Bob Brier écrit que Jean-Pierre Houdin remarquait sur une ancienne photo de 1880 du Sphinx avec la pyramide de Khéops en fond, des traces linéaires d'une couleur légèrement différente sur la face de cette pyramide. Jean-Pierre Houdin a interprété cela comme un signe de l'existence des rampes. Il a considéré que la trace la plus haute avait une pente de 8% (la pente de sa rampe à cet endroit là).

Dans le livre c'est la photo ci-dessous à gauche qui est utilisée pour illustrer ces traces. L'effet de perspective donne l'illusion de l'inclination. Mais celle ci-dessous à droite est prise de face et permet de se rendre compte que la trace en question ne présente en fait aucune pente puisqu'elle est parfaitement horizontale (tout comme la trace la plus basse) :

Cette zone linéaire plus claire sur la face Sud ne peut donc pas être la trace d'une rampe interne ou externe qui serait inclinée.

C'est pourtant ce que prétend et publie officiellement Jean-Pierre Houdin en 2011 dans sa compilation des indices censés soutenir sa théorie.

Voir le soi-disant indice numéro 8 ici

https://www.academia.edu/6566167/Egypte_4_%C3%A8me_Dynastie_COMPILATION_DE_34_INDICES_SOUTENANT_LA_THEORIE

Une erreur aussi grossière et surtout cumulée à tout le reste, remet très sérieusement en question la crédibilité et le sérieux que l'on pouvait être tenté d'attribuer à Jean-Pierre Houdin du seul fait qu'il est architecte.

Sur cette photo on voit également près de la base et de l'angle sur la face Sud, une zone où de nombreuses pierres sont manquantes (au point que pour soutenir certaines pierres en porte-à-faux, du béton et de la maçonnerie ont été ajoutés à l'époque moderne afin d'éviter un effondrement). C'est le point N°6 des indices que Jean-Pierre Houdin évoque. Il attribue cette "anomalie" au fait que ce serait l'entrée de sa rampe.

Sauf que ce n'est pas là qu'il la place si on se fie à son tracé sur le plan du densitogramme :

(photo aérienne datée de juillet 2021)

La rampe serait d'ailleurs très en profondeur si elle devait partir de ce creux alors que Jean-Pierre Houdin théorise une rampe proche des faces.

Mais ce qui est le plus incompréhensible dans cette théorie de rampe spiralée interne et qui est un contresens logique majeur, c'est que finalement elle n'aurait aucune utilité pour les blocs de granite de la chambre du roi : trop gros et trop lourds pour le changement d'orientation prévu par Jean-Pierre houdin à chaque angle où il imagine que les pierres sont soulevées. Selon sa théorie ces gros blocs seraient donc bêtement hissés par une autre grande rampe droite traditionnelle s'élevant à près d'un tiers de la hauteur de la pyramide arrivant au milieu de la face Sud. Dans ces conditions quel est l'intérêt d'avoir en plus à construire cette rampe interne qui n'a jamais été une nécessité pour construire les autres pyramides ?

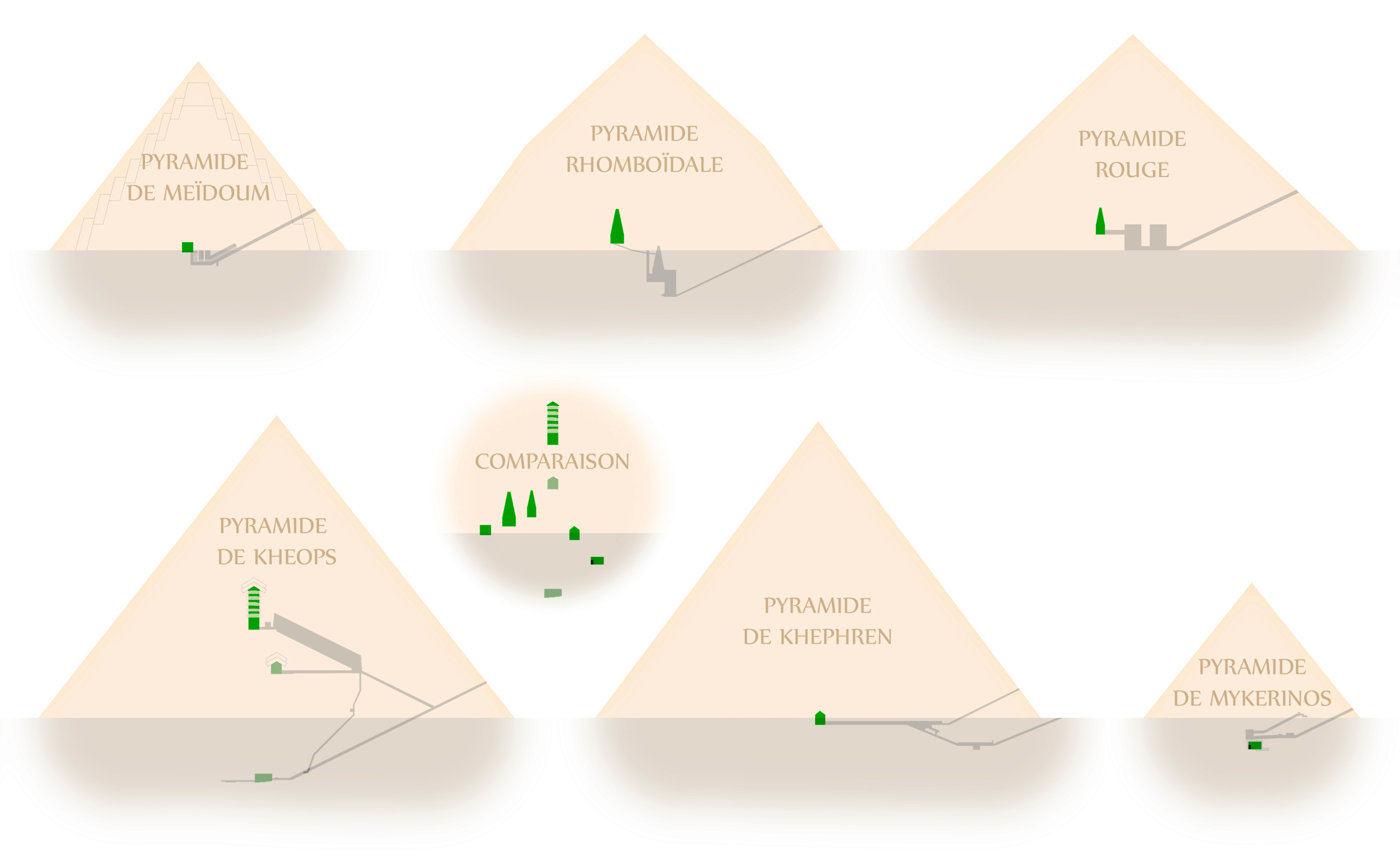

En fait, dans les connaissances des égyptologues, les rampes connues ne montaient pas jusqu'au sommet. Elles se limitaient en général au tiers de la hauteur. C'est ainsi que la pyramide de Mykérinos avait un parement en pierre de granite rouge sur un tiers de sa hauteur seulement et en bloc de calcaire au delà. Pareillement, la pyramide de Djédefrê (le fils de khéops), avait un parement en ganite rose également sur un tiers de sa hauteur.

C'est donc qu'il n'y avait pas besoin de rampe pour les blocs de calcaire de taille raisonnable.

(les égyptologues savent que les parois des rampes étaient en briques crues avec un simple remplissage intérieur réalisé en tout venant, ce qui est très rapide et économique à installer)

Pourquoi les égyptiens se seraient donc à ce point complexifié les choses en établissant une énorme galerie spiralée d'une vingtaine de segments totalisant tout de même plus de 1,6 km de long ?

Et ceci en plus de la "petite" et de la très grande rampe traditionnelle !

Pourquoi donc faire ceci alors qu'ils pouvaient simplement hisser les blocs d'une assise à une autre ? Puisque Jean-Pierre Houdin dans une version antérieure de sa théorie utilise quand même une circulation externe et donc admet d'avoir des parties des faces non achevées dès la pose, pourquoi plutôt que courir tout le long des façades, n'auraient-elles pas été regroupées sur les apothèmes ou sur les angles par exemple et servi de paliers pour monter les blocs ? Car ces blocs là auraient pu être hissés avec une série de leviers-grue similaires à ceux que monsieur Jean-Pierre Houdin s'est lui-même vu utile d'admettre à chaque virage de sa rampe.

Ce que cette théorie admet comme solutions techniques disponibles aux égyptiens, implique le fait qu'ils auraient pu se passer de cette rampe interne, du moins pour les blocs ordinaires de pierre calcaire qu'ils pouvaient soulever.

L'illustration ci-dessous est inspirée de ce qu'Hérodote rapporte avoir entendu dire de la part des égyptiens locaux lui expliquant comment les pyramides ont dû être construites.

Il ne faut pas y accorder trop de crédit (puisque Hérodote et les égyptiens de son époque ont vécu 2 millénaires après la construction de ces pyramides) ni voir cela comme une représentation fidèle à la réalité de l'époque de la construction des pyramides.

Néanmoins sur le principe cela est à peu près cohérent, en tout cas logique du point de vue des possibilités techniques. Un simple effet de levier multipliant par 3 ou 4 (selon la proportion des longueurs du levier) la force mise en œuvre et permet de diviser d'autant le nombre de personnes nécessaires pour soulever les pierres à l'autre extrémité. D'ailleurs ce levier peut aussi être lesté par des masses constituant un contrepoids amovible minimisant encore davantage le nombre de personnes requises afin de soulever le bloc de pierre.

Une rampe à faible pente est cependant totalement indispensable pour les très gros blocs de granite qui constituent les structures des espaces intérieurs et qu'il n'est juste pas envisageable d'espérer soulever.

Il paraît donc totalement logique de penser que comme pour n'importe quelle autre pyramide, une rampe droite extérieure s'élevait jusqu'à l'altitude à laquelle il fallait amener ces blocs. Sauf que contrairement à toutes les autres pyramides, dans la pyramide de Khéops la chambre la plus haute est à une altitude beaucoup plus élevée.

Sa chambre de la reine est déjà la chambre la plus haute des différentes grandes pyramides de cette époque. Et pourtant avec la chambre du roi, la hauteur à laquelle il faut monter les pierres formant les chevrons au sommet de la chambre dépasse le double de celle de la chambre de la reine. Ceci montre qu'un saut technique a été réalisé à cette occasion, qui n'a néanmoins pas été réitéré sur les pyramides suivantes. En effet, une rampe droite extérieure suffisait pour amener les pierres constituant la structure des chambres funéraires des autres pyramides et a certainement aussi été utilisée pour monter les pierres au niveau de la chambre de la reine, mais pour le couronnement de la chambre du roi la différence est énorme et si cela n'avait rien d'impossible pour les égyptiens de l'antiquité, il est tout de même hautement probable qu'un autre dispositif qu'une rampe extérieure a servi à amener les pierres, depuis le niveau de la fin d'une rampe pas trop colossale, jusqu'au sommet de la chambre du roi.

Autre différence et innovation présente à Khéops : la grande galerie à encorbellement est inclinée.

Et si cette grande galerie n'existe que sur une portion spécifique de la circulation ascendante qui mène à la chambre du roi, c'est qu'il y a une raison. On pourrait donc penser qu'elle ne servait pas seulement à la circulation des hommes mais aussi à élever les blocs de pierre avec un système sur lequel il y a différentes théories. Auquel cas la rampe extérieure n'aurait pas eu besoin de monter au delà de la base de la grande galerie.

La grande galerie fini son ascension au niveau du sol de la chambre du roi, or les chevrons sont très au dessus.

Ainsi cette seule galerie n'est pas suffisante pour amener ces blocs à leur niveau final.

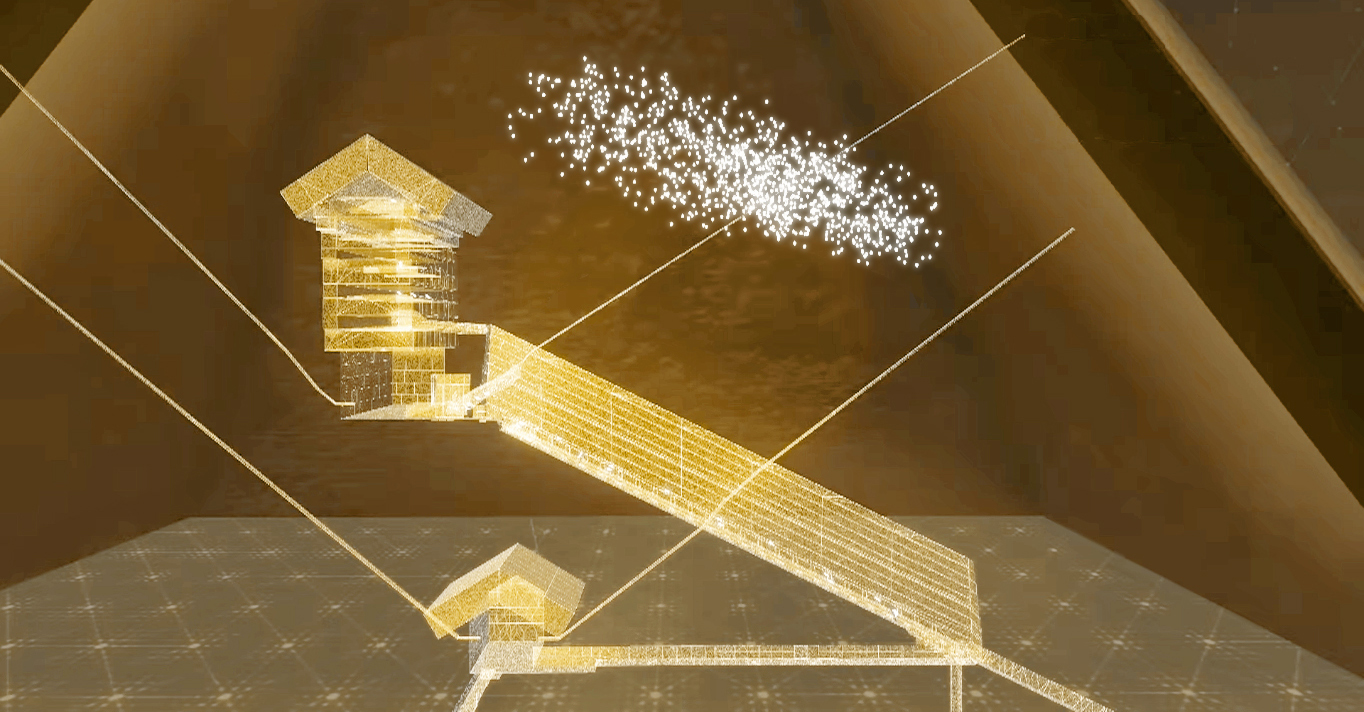

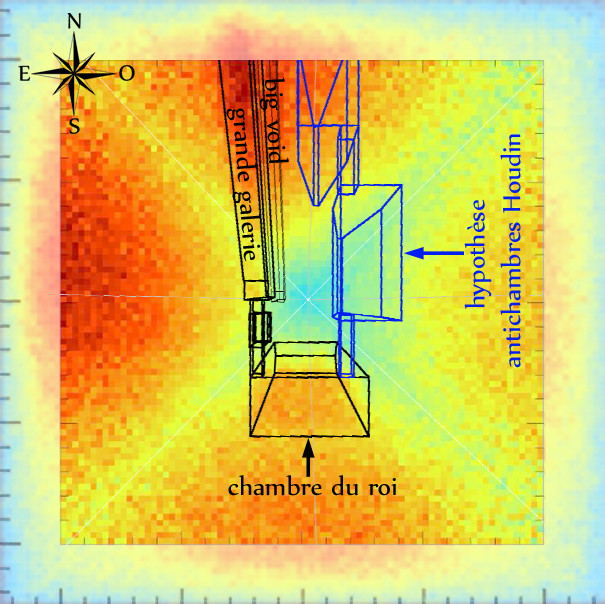

Cependant la mission ScanPyramids a aussi découvert la présence d'une autre cavité, comparable dans ces dimensions à celles de la grande galerie, mais située au dessus de celle-ci.

La différence de densité détectée par la muongraphie est très importante et dans un espace délimité à une zone particulière rectiligne, ce qui ne peut s'expliquer autrement que par un vide véritable, non par une zone de sable ou de vides accidentels ou résiduels présents partout entre les blocs situés dans la masse de la pyramide et qui restent invisibles avec cette méthode trop peu sensible.

Vue d'artiste de la localisation de la zone de vide détectée :

Les deux séries de détecteurs étaient positionnés au niveau de la niche de la chambre de la reine et du coté opposé de la chambre (positions 1 et 2), ce qui donne une vision stéréoscopique et permet de savoir que le vide découvert se situe effectivement au dessus de la grande galerie. Le télescope muonique situé à l'extérieur du coté Nord (position 3) a confirmé la présence de ce vide à cet endroit.

Ci-dessous la simulation à partir des vides connus est à gauche et le résultat réel de la muongraphie à droite (le Nord est ici orienté vers le haut).

Cette technique permet de voir la chambre du roi, mais il n'y a pas d'antichambre visible.

Vous verrez ci-dessous en bleu foncé les contours des emprises que sont censées avoir les antichambres théorisées par monsieur Houdin (cliquez sur l'image pour l'agrandir) :

L'absence totale d'anomalie sur ces emprises dans les résultats de la muongraphie infirme sérieusement cette partie de la théorie de Jean-Pierre Houdin inspirée de la pyramide rouge. En tout cas cela n'est pas visible dans les résultats alors que la grande galerie qui a une hauteur d'encorbellements similaire, est bien détectée, tout comme l'anomalie nommée big void, ce grand vide qui est pourtant deux fois plus éloigné.

Pour autant cette découverte de grand vide au dessus de la grande galerie est une découverte de taille, c'est le cas de le dire.

Dans les années qui ont suivi une campagne d'analyses complémentaires avec d'autres télescopes muoniques et des capteurs de muons dans la grande galerie ont confirmé que ce vide faisait au minimum 40 mètres de longs et probablement d'un seul tenant.

La taille de ce grand vide est trop importante pour ne pas avoir une fonction qui justifie sa création.

On peut donc imaginer qu'arrivé en haut de la première grande galerie, c'est à dire au même niveau que le sol de la chambre du roi, le système de la seconde grande galerie prenne le relai et serve à monter les blocs de granit de la partie haute de la chambre du roi.

Et si il s'agit réellement d'une galerie identique à la première et qu'on la fait commencer au niveau haut de la première, c'est justement au niveau de la base des derniers chevrons de la chambre du roi que cette seconde galerie se finirait.

L'alignement du départ de cette seconde grande galerie avec le couloir de la chambre du roi semble logique, de même pour le vide derrière les chevrons au dessus de l'entrée connue de la pyramide, situé à une altitude qui n'est pas si différente de celle du couloir de la chambre de la reine. Pour autant, la suite de ce couloir n'est pas visible sur la muongraphie et a donc été comblée si ce couloir a été plus long.

Certains imaginent que cet étroit couloir monte soudainement et rejoigne la seconde grande galerie comme sur l'illustration ci-dessus.

Mais on voit mal comment les imposants blocs de granite pourraient cheminer dans un couloir plus étroit qu'eux et donc quelle serait l'utilité de ce couloir qui n'aurait pas les dimensions ni le dispositif adapté pour hisser les blocs puisque la seconde grande galerie ne se prolonge pas jusqu'en bas de cette pente.

Qui plus est en réalité le corridor Nord découvert début 2023 est situé un peu plus bas et sa longueur est supérieure à ce qui est représenté dans l'illustration de nous venons de voir. Cela rend impossible qu'il puisse rejoindre le big void tel que représenté puisqu'aucun passage n'est visible au plafond du corridor Nord et que ce dernier est entièrement couvert de chevrons.

Une donnée importante à savoir est que au contraire des blocs standards, les égyptiens ne soulevaient pas les blocs de pierre les plus massifs pesant plusieurs dizaines de tonnes. Ils les faisaient seulement glisser (ils pouvaient cependant utiliser de grands traineaux de bois). Car laisser ces blocs avoir un appui au sol permet de les bouger avec une force correspondant à seulement une fraction de leur poids et est donc beaucoup plus accessible que de les soulever entièrement.

Pour amener les chevrons de la chambre du roi là où ils se trouvent il y avait le choix :

- soit selon la logique traditionnelle égyptienne ériger une rampe droite extérieure, mais qui serait ici montée à près de 65 mètres de haut et s'étendrait sur près de 650 mètres de long (ils ont déjà fait bien plus long mais pas aussi haut).

- soit ils restaient sur des dimensions de rampes extérieures raisonnables qu'ils savaient maîtriser, suffisantes pour atteindre au minimum le niveau des chevrons de la chambre de la reine : un peu moins de 29 mètres de haut. C'est la même hauteur que celle de l'entrée de la pyramide rouge. Au Sud la rampe devait s'étendre sur environ 290 mètres de long pour rejoindre la chaussée (qui a ensuite servi de chaussée funéraire pour la pyramide de Khéphren), ce qui donnerait une pente de 10%. Pour monter les blocs de granite plus haut ils auraient alors besoin en complément de recourir à une ou plusieurs rampes internes.

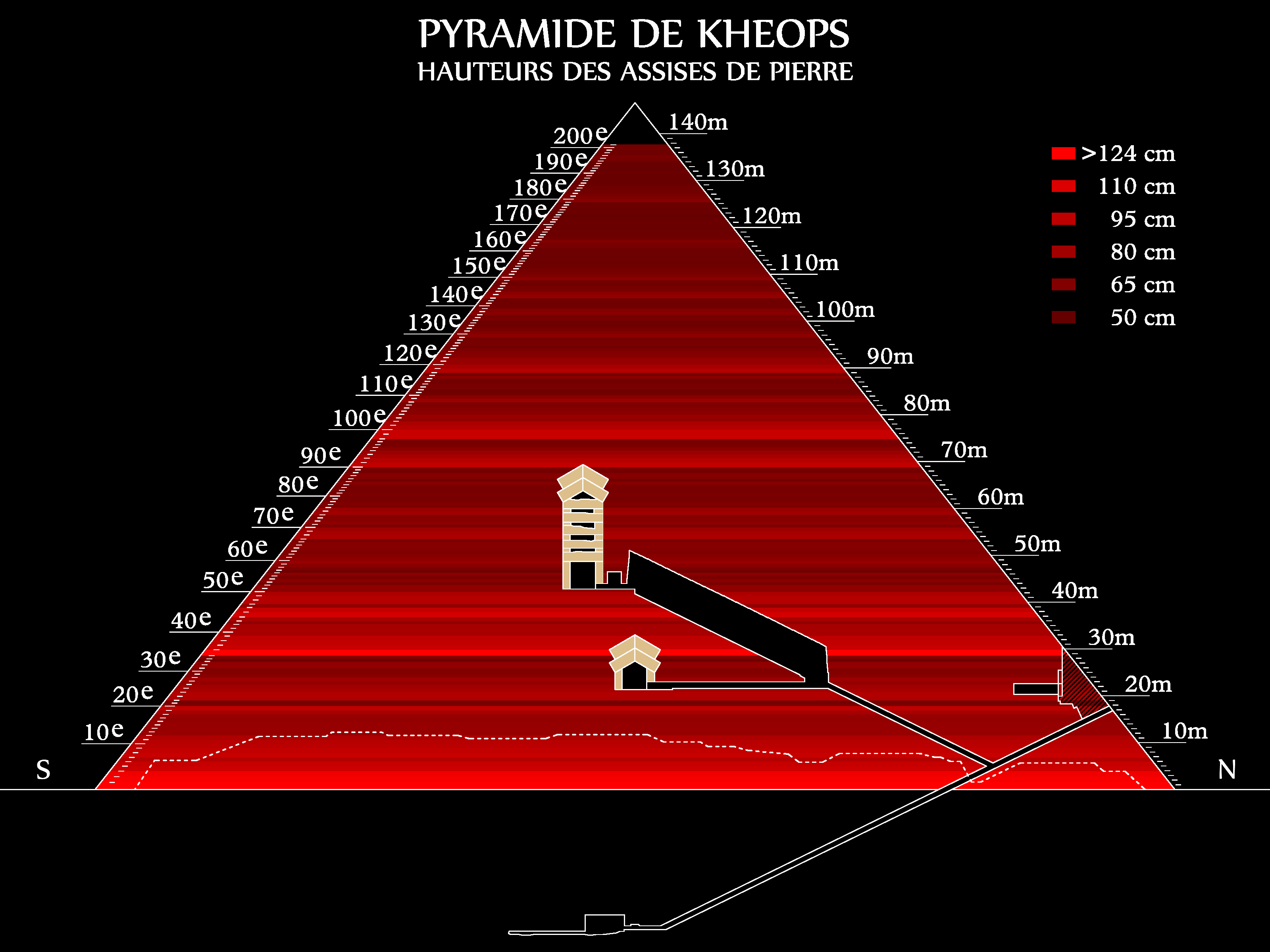

Il se trouve que les hauteurs d'assise de pierre révèlent que juste en dessous de 29 mètres pour la mise en place de la 35ème assise, il était de nouveau envisageable de manœuvrer des blocs de 1,27 mètre de haut. En effet, seule la toute première assise est plus haute que la 35ème et seules les secondes et troisièmes assises s'approchent de cette hauteur, aucune autre assise dans toute la pyramide. Cela semble confirmer qu'une ou plusieurs rampes arrivaient à la base de la 35ème assise, facilitant considérablement le travail de manœuvre de ces blocs et en particulier la mise en place directe des chevrons de la chambre de la reine.

(Ne pas oublier que la représentation ci-dessus est seulement schématique. Elle sert à lire facilement la correspondance entre les hauteurs de certains espaces intérieurs et des assises particulières mais en dehors de la structure des faces il n'existe pas dans la masse intérieure de la pyramide d'assise de hauteur fixe qui formerait une continuité parfaitement plane d'un coté à l'autre de la pyramide).

A noter que les assises mises en places pendant que les chambres du roi et de la reine étaient construites sont des assises moins hautes relativement à celles entre les deux et même au dessus de la chambre du roi. Ceci est particulièrement marqué pour la très haute structure de la chambre du roi, faite entièrement de blocs de granite (à l'exception des chevrons en calcaire), et de parties de murs des chambres de décharge.

On pourrait l'expliquer par le travail supplémentaire que cela représente d'acheminer les énormes blocs de granite (43 blocs pour les poutres des chambres de décharge), plus les chevrons en calcaire qui chapeautent la chambre du roi (environ 44 blocs pour une double couverture) et ceux de la chambre de la reine également en calcaire (environ 24 blocs), sans compter aucun des murs constitués eux de blocs de taille raisonnable. C'est un travail auquel il faut consacrer un nombre de bras très important pour un nombre restreint de pierres. Autant de main d’œuvre en moins pour la multitude de blocs constituant les assises périphériques.

Les blocs ayant servi à la construction de la grande galerie sont de taille comparable aux blocs des assises périphériques constituant les faces ou bien à ceux des murs des chambres du roi et de la reine, et sont sans commune mesure avec les dimensions des chevrons et poutres des chambres de décharge. Cette structure a donc une influence beaucoup plus restreinte sur la charge de travail de leur mise en place.

Mon hypothèse est que les hauteurs d'assises ont été volontairement déterminées sur le moment pour correspondre à l'estimation de la charge de travail qu'il était envisageable de mobiliser pour les hisser puis les mettre en place. Il s'agirait donc d'une gestion de l'économie de l'effort. On constate de multiples cycles avec quasiment à chaque fois un affaiblissement marqué de ces hauteurs d'assises en fin de cycle. A priori un cycle correspond à la saison pendant laquelle les équipes de travailleurs sont mobilisées.

En considérant qu'il y a un cycle par an on peut ainsi identifier grosso-modo moins d'une trentaine d'années, ce qui est cohérent avec les estimations de la durée de construction de la pyramide par les égyptologues dont le consensus se situe aux alentours de 27 ans.

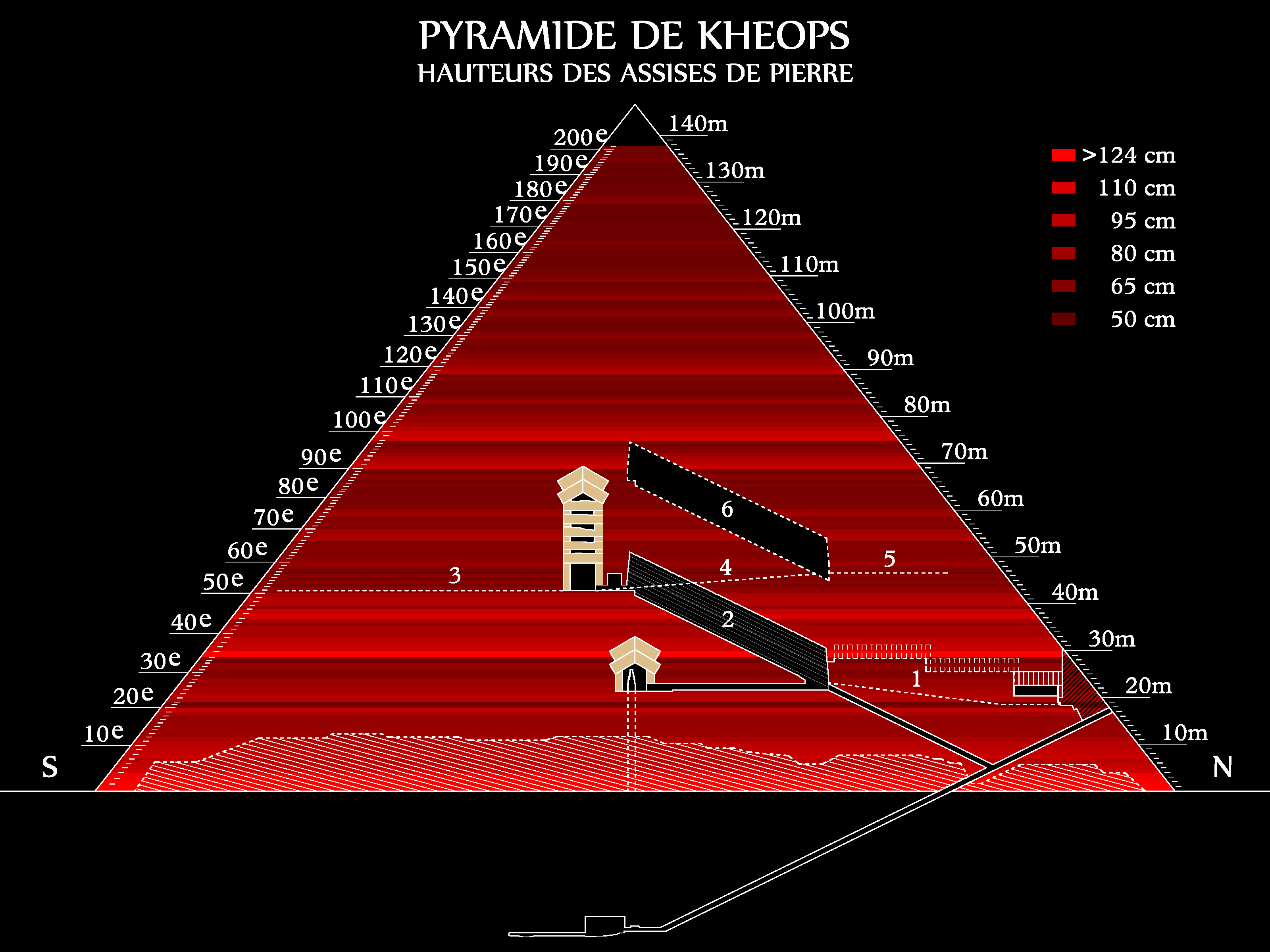

Quoi qu'il en soit, il est à peu près certain qu'il y avait au moins une rampe qui atteignait quasiment 29 mètres de haut (à priori la rampe Sud). Et la rampe Nord devait desservir l'entrée de la pyramide donc arriver à 17 mètres de haut.

Je juge possible qu'il y ai aussi eu une rampe du coté Est, partiellement interne et atteignant 21 mètres de haut arrivant juste au sol de la chambre de la reine et ayant donné la niche actuelle.

Dans la théorie de monsieur Jean-Pierre Houdin, sa grande rampe droite extérieure monte jusqu'à 43 mètres (la zone N°3 dans l'illustration ci-dessous), ce qui correspond au premier tiers de la hauteur. Cela est bien la proportion que les égyptiens retenaient pour leurs rampes en général (d'après ce que l'on croit savoir) mais ici la pyramide est encore plus haute que ce qu'ils avaient l'habitude de faire et donc les dimensions et l'emprise de la rampe l'auraient été aussi.

Cela reste une possibilité qui était tout à fait à la portée des égyptiens de cette époque.

Seulement la grande galerie n'aurait alors pas eu d'utilité technique. Et avec cette galerie ascendante nul besoin de construire en plus d'elle une rampe extérieure beaucoup plus haute.

Il est donc aussi bien possible et même probable que la petite centaine de grands blocs à monter pour la construction de la chambre du roi dont la moitié en granite aient été montés via une rampe externe droite jusqu'à 17 mètres et soient passés par un large couloir de l'entrée jusqu'au pied de la grande galerie (zone N°1). Puis montés par celle-ci (N°2) et entreposés temporairement à 43 mètres de haut (N°3) en attendant que les travaux de la pyramide se poursuivent. Lorsque la zone N°5 au pied de la seconde grande galerie est construite les blocs y sont hissés via une rampe temporaire de faible pente (N°4) et là encore stockés le temps de la construction de la seconde grande galerie (N°6) avant d'être amenés à leur emplacement final, via cette seconde grande galerie pour les parties les plus hautes de la structure de la chambre du roi.

A cause du manque de recul malgré le fait que la chambre du roi soit excentrée justement pour avoir un peu plus de recul, la rampe interne droite que constitue la grande galerie doit être beaucoup plus raide et ceci impose l'usage d'un système qui empêcherait au traineau de glisser en arrière. Par exemple avec de multiples éléments au fur et à mesure de l'ascension. Ce qui est peut-être la raison d'être des multiples cavités régulières sur les cotés de la grande galerie.

Il y a en effet des mortaises creusées dans les banquettes latérales de la grande galerie.

Elles sont au nombre de 28 de chaque coté séparées d'environ 1,7m. Pour 25 d'entre elles il y a aussi une niche associée dans le mur. La plupart de ces dernières sont rebouchées mais encore visibles.

Manifestement les niches dans les murs étaient destinés à recevoir des éléments d'une structure en bois pour contreventer les parois pendant leur construction, tandis que les mortaises dans les banquettes avaient un tout autre usage. Sans doute l'ancrage du support d'un système mécanique manuel pour monter des blocs à travers cette grande galerie.

Et puisqu'il est aussi beaucoup plus dur de faire monter au bloc une pente beaucoup plus raide, un contrepoids pour faciliter le travail aurait aussi été utile.

On a relevé des rayures parallèles et traces d'usure sur les flancs des banquettes, il ne fait donc pas de doute qu'il y a eu de nombreux allers et retours d'un élément ayant frotté contre ces flancs.

Sur les murs en encorbellement on remarque aussi à la mi-hauteur une grande rainure de chaque coté.

Certains interprètent ces rainures comme des guides pour la partie supérieure d'un énorme chariot mobile qui coulissait dans la galerie.

Si cette grande galerie a servi à monter les très gros blocs de pierre, ce n'était pas dans sa configuration actuelle puisqu'il fallait bien que les blocs à monter soient menés jusqu'au pied de cette galerie. Le mur Nord devait donc être ouvert dans sa partie inférieure sur une bonne hauteur.

Or justement le mur en bas de la grande galerie a une particularité :

Les pierres de la partie inférieure du mur ne correspondent pas au calepinage présent sur les murs latéraux. Des pierres sont taillées avec des redans pour correspondre aux joints en encorbellement des murs latéraux mais les joints du mur Nord ne se situent pas aux mêmes endroits car les 5 premières assises du mur Nord sont situées un peu plus bas. Ce rattrapage esthétique trahi une nécessité technique.

L'image animée ci-dessous montre l'angle Nord-Ouest de la grande galerie, au niveau de la 3ème, 4ème et 5ème assises de pierres. Les limites des pierres du mur Nord (ici à droite) sont indiquées en rouge. En haut de la 3ème et de la 4ème assise, les pierres des murs latéraux (en l’occurrence ici le mur Ouest à gauche) ont été rognées suivant l'aplomb de la limite verticale de l'assise située au dessus pour pouvoir plaquer les pierres du mur Nord malgré leur différence de niveau. Dans un second temps la partie inférieure de ces pierres Nord ont été retaillées pour que les redans ainsi formés suivent ceux des encorbellements des murs latéraux.

La moitié inférieure du mur Nord a ainsi été mise en place après la réalisation des murs latéraux de la grande galerie.

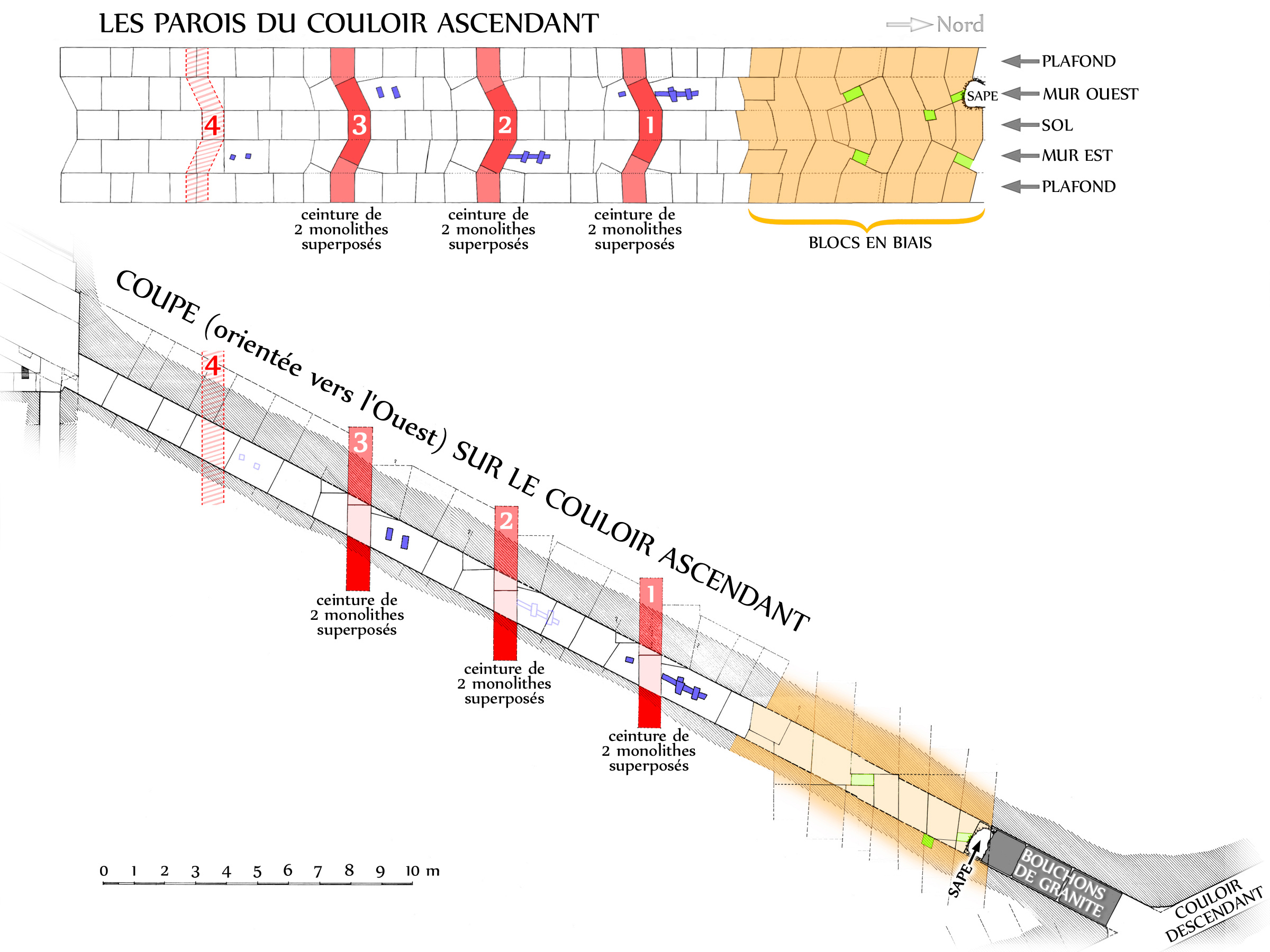

Le couloir ascendant qui mène à la grande galerie est constitué à 3 endroits 2 blocs monolithiques superposés qui ceinturent ponctuellement ce couloir.

Les pierres ordinaires de ce couloir ascendant sont posées inclinées, elles suivent la pente du couloir comme dans la grande galerie. Mais régulièrement ces blocs ceinturant le passage du couloir (ici en rouge et numérotés de 1 à 3) sont dressés verticalement et rompent ce calepinage incliné visible sur la majorité du couloir ascendant (voir la coupe). Ces blocs ont donc un rôle particulier.

En bleu sont représentées des mortaises creusées dans les murs et relevés en détail par les frères John et Morton Edgar.

Il y a une paire de mortaises juste au Nord (à droite) de chacun des blocs ceinture mais en alternance entre le mur Ouest et le mur Est.

Il y a une quatrième paire de mortaises plus au Sud (à gauche) qui vu les joints du sol relevés par les frères Edgar devait être également liée à un 4ème ensemble de blocs ceinture. Il n'aurait finalement pas été réalisé et remplacé pendant la construction par des blocs suivant le calepinage courant du couloir.

Les mortaises liées au 1ème et 2ème blocs ceinture laissent voir qu'il y a aussi une marque linéaire parallèle au couloir, passant par les mortaises et allant jusqu'au bloc ceinture. Et juste au Sud (à gauche) du bloc ceinture N°1, dans le prolongement de la trace linéaire, était visible la trace d'une autre mortaise isolée d'après le relevé des frère Edgar.

En fait pour chacun des endroits devait être prévu exactement le même dispositif mais les traces restantes au moment du relevé n'étaient déjà plus complètement visibles.

Les traces linéaires et mortaises sont selon Georges Goyon caractéristiques d'un système de maintien des herses de pierres en position ouverte qui autrement glissent sur la forte pente de pierre sur laquelle elles sont posées. On retrouve par exemple de telles herses dans la pyramide rhomboïdale. Mais de toute évidence ces herses n'ont pas été mises en place et ont été substituées par de simples blocs de pierre creusés réalisant ce ceinturage. (Les mortaises aussi avaient été rebouchées par des pierres bien ajustées).

Le calepinage général de ce couloir peut sembler relativement chaotique mais il suit en fait une logique. Si il n'y avait pas cette alternance entre le mur Ouest et le mur Est, le systématisme serait beaucoup plus lisible. Naturellement les pierres accueillant les paires de mortaises sont plus longues que leurs voisines situées sur le mur opposé. Et concernant les blocs ceinture on remarquera que sur le même coté que celui qui accueille la paire de mortaises, le monolithe inférieur monte plus haut alors que du coté opposé au contraire il arrive plus bas. Il doit s'agir d'un rattrapage partiel de la pente sur laquelle auraient du glisser les herses car le sens de descente est cohérent vis-à-vis de la position où se serait trouvé le dispositif pour maintenir les herses ouvertes.

La partie basse de ce couloir ascendant est apparemment très différente de la partie supérieure, du fait de la succession de blocs disposés sur des assises horizontales indépendantes du couloir. En plus ces blocs se présentent légèrement de biais par rapport au couloir.

Il ne s'agit pas d'une construction d'un couloir avec des pierres posées autour mais d'un creusement de ce couloir directement dans ces blocs, ce qui fait dire à beaucoup d'égyptologues que le couloir ascendant n'aurait pas été prévu au départ mais seulement creusé après, alors que ces pierres étaient déjà posées.

Sauf que ces pierres sont relativement jointives et régulières, beaucoup plus en tout cas que ce que l'on observe avec les pierres de remplissage tel que dans la sape d'Al-Mamoun par laquelle les touristes entrent de nos jours dans la pyramide.

On trouve ici en vert un petit bloc aussi bien sur le mur Ouest que sur le mur Est, comme si il s'agissait aussi d'une mortaise rebouchée mais bien plus grande et unique.

Mais il s'agit probablement d'un rattrapage de la différence de niveau d'assise (voir la coupe). On retrouve cette même disposition un peu plus loin.

Il y a également un petit bloc incrusté dans le sol, situé à un endroit où le grand bloc de pierre s'élargit et introduit l'orientation en biais des pierres suivantes. Il est possible que cela est servi pour ancrer quelque chose car cet épaississement sur ce coté permettrait d'avoir à la fois l'espace pour une mortaise tout en conservant une épaisseur du grand bloc du sol suffisamment acceptable structurellement.

Il est difficile de dire dans quelle mesure les différentes parties de ce couloir ascendant ont été improvisées ou son plan modifié.

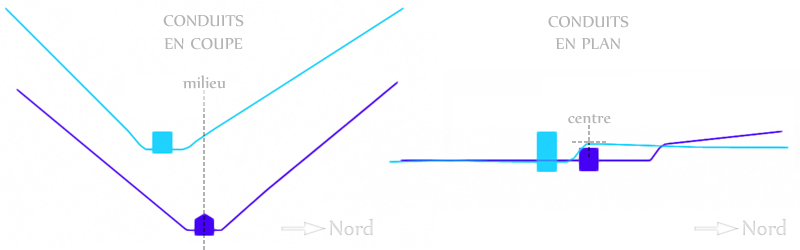

En revanche la chambre de la reine demeurait potentiellement une chambre funéraire de secours tant que la chambre du roi n'était pas achevée. En effet, ce n'est qu'à partir du moment où ils savaient qu'ils pourraient utiliser la chambre du roi et n'avaient plus besoin de la chambre dite de la reine qu'ils ont cessé de construire les conduits dit "d'aération" de la chambre de la reine (qui en l’occurrence n'ont un usage que pour la chambre funéraire)

Car ces conduits ont été tous les deux abandonnés dans leur construction à un niveau identique, celui du couronnement de la chambre du roi par les chevrons.

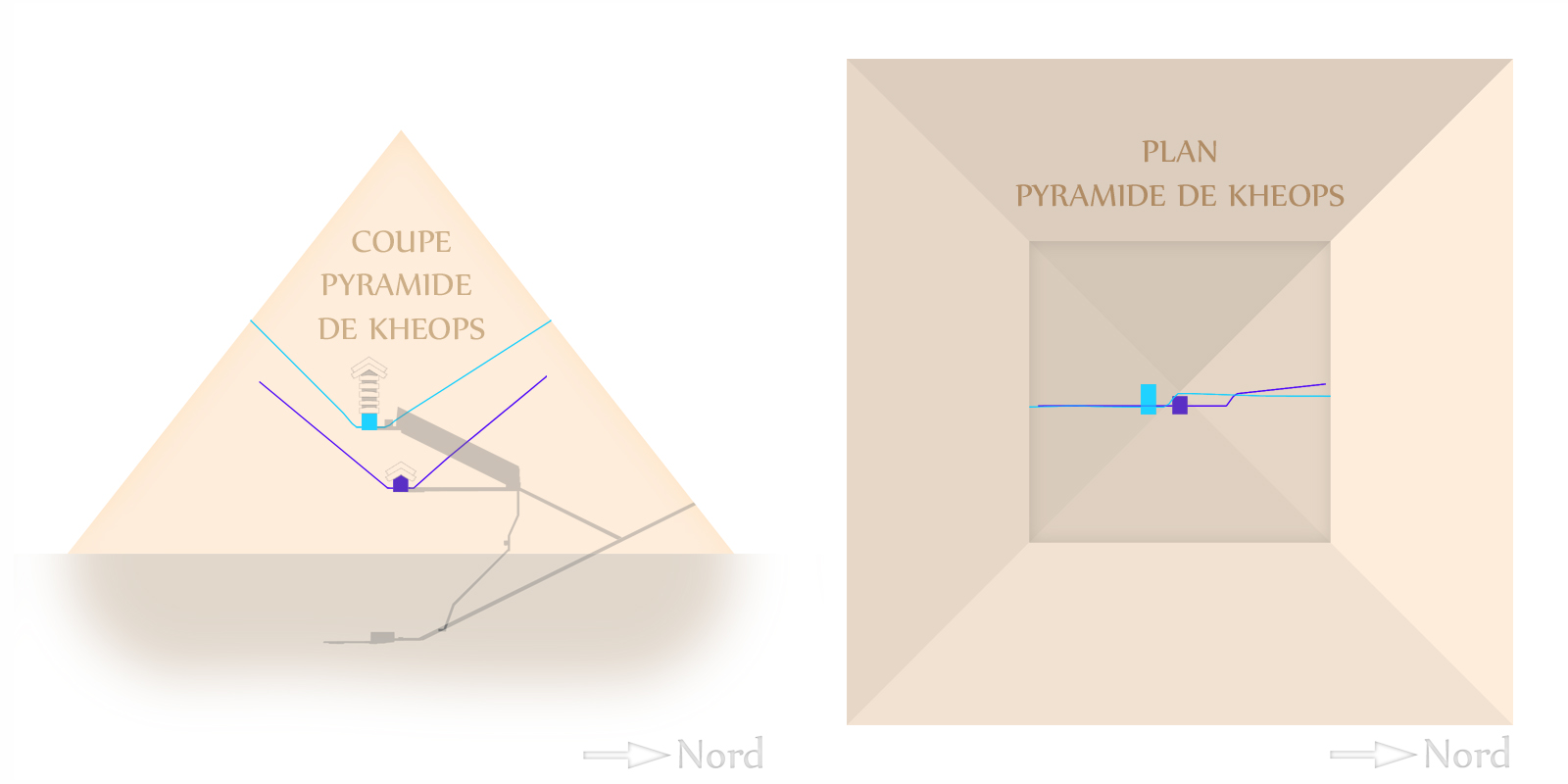

Ci-dessous en bleu foncé la chambre de la reine et ses conduits qui s'arrêtent avant d'arriver sur les faces de la pyramide puisqu'il n'y en avait plus besoin, et en bleu clair la chambre du roi et ses conduits qui eux ont été finalisés et débouchent sur les faces.

A ce propos, il faut savoir que les conduits de la chambre de la reine ne débouchaient pas dans la chambre car les constructeurs avaient conservé 13 centimètres de pierre à l'extrémité des conduits au niveau de la paroi de cette chambre. En 1872 le Dr James Grant remarque une fissure dans le mur Sud de la chambre de la reine et son ami Waynman Dixon ayant constaté les conduits ouverts de la chambre du roi a alors pensé qu'il se pourrait qu'il y en ai de semblables dans la chambre de la reine. Après avoir inséré une longue tige de métal dans cette fissure et remarqué qu'il y avait bien un espace vide profond, il a cassé la partie de la pierre qui constituait le tympan de ce conduit Sud. Il a ensuite cassé celui du coté Nord, mais ne l'a pas entièrement ouvert sur toute sa largeur et encore aujourd'hui l'embouchure de ce conduit est d'une largeur restreinte.

Voyez ci-dessus l'ouverture du conduit Nord selon deux angles de vue différents. Sur l'image de droite on peut encore vaguement distinguer "1872" de l'inscription "opened 1872" gravée juste au dessus du conduit le jour où Waynman Dixon l'a ouvert.

Constatez l'épaisseur du tympan du bloc gauche encore intact (qui avec celui du bloc droit maintenait ainsi le conduit clos).

En fait le conduit arrive à cheval sur deux blocs de pierre, mais la pierre à gauche n'a jamais été cassée par Waynman Dixon pour ouvrir entièrement le conduit.

Celui-ci n'est ainsi aujourd'hui ouvert que sur les deux tiers de sa largeur.

L'image ci-dessous permet de mieux se rendre compte de la position du conduit par rapport à l'ouverture pratiquée par Dixon. On comprend que dans un premier temps Dixon a cru que le conduit devait débuter contre le joint du bloc gauche, ce qui fait qu'il a creusé par erreur trop à droite, dans la partie massive de la pierre, pour rien.

Ci-dessous c'est le conduit Sud, lui entièrement ouvert. La même inscription a été gravée à droite du conduit.

Le fait que les conduits étaient fermés par les pierres qui constituaient le mur de la chambre de la reine signifie que ces conduits ne servaient pas à l'aération durant la construction.

Et les théories voulant faire jouer un rôle hydraulique à ces conduits ne font également aucun sens puisqu'au moins ceux de la reine ne pouvaient pas avoir ce genre de fonction technique et ont pourtant été construits jusqu'à un stade avancé.

Des théories new age évoquent le fait que ces conduits viseraient certaines étoiles, par exemple Sirius ou la ceinture d'Orion.

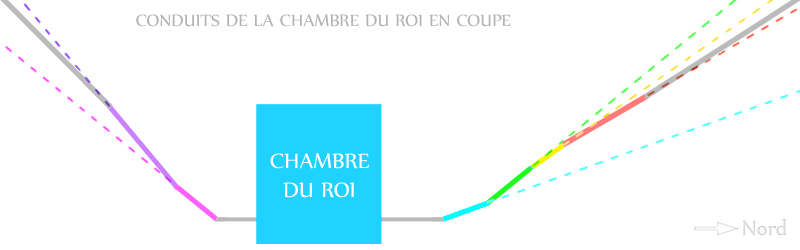

Sauf que le raccord de ces conduits aux chambres du roi et de la reine sont horizontaux sur près de deux mètres et que contrairement aux schémas simplifiés qui en sont fait, même en dehors de ces raccords, à l’exception du conduit Sud de la chambre de la reine les autres ne sont pas réellement droits.

Par exemple le conduit Sud de la chambre du Roi débute avec un petit segment présentant un angle de 39,2 degrés juste après le raccord horizontal, puis prend un angle de 50,54 degré sur un autre segment avant de suivre un angle de 45 degrés. Celui coté Nord prend 4 angles différents juste après le raccord horizontal puis adopte un angle de près de 32,6 degrés, ce qui est très différent de l'angle du conduit Sud.

Pourquoi l'angle vertical final du conduit est-il autant différent d'un conduit à l'autre de la chambre du roi ?

Simplement parce que en coupe contrairement à la chambre de la reine la chambre du roi se ne se trouve pas dans l'axe du milieu de la pyramide, donc pas à égale distance des faces et que la volonté manifeste était en fait de faire déboucher sur les faces à un même niveau les conduits d'une même chambre. Les deux conduits de la chambre de la reine (ici en bleu foncé) ont donc en revanche un angle vertical assez similaire.

Voilà ce qui a donné l'orientation respective de ces conduits, cela n'a rien à voir avec la visée d'une étoile.

Nous avons vu que les conduits ne suivaient pas réellement une ligne bien droite en coupe sur l'ensemble de leur trajectoire, mais cela est vraiment très marqué en plan. Car en plan les deux conduits coté Nord font chacun un grand détour pour contourner la grande galerie et ce qui serait la seconde grande galerie au dessus.

Bien que la fonction de ces conduits ne fasse pas consensus, il est majoritairement admis par les égyptologues que ces conduits servent à l'âme du pharaon pour sortir de la pyramide et retourner dans sa chambre funéraire avec plus de facilité. Laisser un petit passage à une chambre censée servir à abriter l'âme du pharaon, c'est le principe des conduits que l'on retrouve régulièrement dans des chambres serdab. C'était d'usage dans l'ancien empire, période à laquelle à été érigée cette pyramide. De sa pyramide, le pharaon Khéops a un accès privilégié aux cieux du Nord et du Sud et continue ainsi de dominer les terres de basse et haute Égypte.